策划/崔国 王婷 图/彭颖斌 文+编辑/袁菁

《湿地的力量》共拍摄超过2500个小时,最终成片103分钟。

这部以广州本地物种为题材的纪录片拍摄于2016-2019年,导演彭颖斌毫不讳言其中其实包含了很多的废素材,一切都归功于“伟大的失败”。在过程中,团队在多个地区做野外考察,陆续积累影像资料,追踪物种,比较亚种,整个过程被他称之为“边学边做”。

在影片中,弹涂鱼吃螃蟹令人大开眼界,而彭颖斌在现场讲述拍摄弹涂鱼的过程则引发在座者大笑——终于在中山洪奇沥找到一片滩涂,等到弹涂鱼开始求偶,在日头下启动拍摄,而后遇到一只疯狗,狗的狂吠似乎已经影响到了弹涂鱼,天又开始下雨了,潮水上涨,滩涂慢慢变软,摄像器材在滩涂上开始下陷……

拍摄自然,某种程度上,也是必然顺应乃至屈服于自然的过程,这才是真正的令人印象深刻的田野互动。

这部纪录片最初并非是立项或奔着特定目的而去。拍摄过程中,资金的难题是显而易见的,这导致自行改装设备成了家常便饭。在某次纪录片展映会上,彭颖斌了解到《蓝色星球II》有包括近1000人参与BBC自然史组(BBC’s Natural History Unit)的拍摄工作,而BBC的《蓝色星球II》制作人Fiona得知《湿地的力量》制作团队人数仅有数人也大为吃惊。

《湿地的力量》目前已经在腾讯视频上架。每次看到“不如BBC”之类的弹幕时,彭导总是忍不住自嘲该片的6人团队。除了身为制片人、总导演、总摄影师的他以外,最初还有决心在退休前做回纪录片行当的前辈王平导演(2017-2018年底),以及此后加入的年轻生力军摄影王逸鸿、陈佩文(2018年底-2019年),还有68岁的摄影爱好者陈春庆先生,以及音乐人秋林。

随着人们对博物学、自然保护、生态环境的关注,自然类纪录片受到了一定程度的重视。不过,如何观看这类自然类纪录片也是一个有趣的话题:除了“自然唯美”的画面之外,是否也更多注意到了地方风土与千丝万缕的生物链的关联?

近年,人们对纪录片的想象也一再被爆款纪录片的叙事方式所限,甚至对旁白产生某种听觉惯性。大部分人可能不知道那些耳熟能详的配音员收费昂贵,脚本上即便改1个字也意味着重新计费,而这些都会推高拍摄预算。

不过,从《湿地的力量》现场的放映来看,大家的反馈颇为积极,不同物种的生存和行为引发了共情。

一只折断腿的反嘴鹬出现在迁徙途中镜头里。“啊呀!”现场有人低叹。

一只小白鹭用脚搅动水面泥浆,使猎物无处藏身,但那食物太大无法一次性吞完——无数人都被这吞到脖子粗肿的生物逗笑。

乐开书店放映讲座(供图/蜗牛)

无印良品Open MUJI放映讲座

彭颖斌说,剪辑纪录片时他们未必会选择“最好看的画面”,而是有信息的画面。在现场还有观众提出,拍摄这部纪录片的诉求“是否是想要提倡保护野生动植物”。同在现场的新生态工作室的研究者刘懿认为,一部自然类的纪录片的主旨可能未必极其明确,其中间有一段长长的光谱,可以容纳各种视角,不是一定要左(比如带有强烈保护主旨题材)或右(过分执着于精美画面和各类稀有物种),而且也很少有自然类纪录片会以单一性的主旨来呈现影片,“保护可能是一个主题,但这不是拍摄唯一的目的。”

不过,对彭颖斌来说,这部影片的拍摄诉求可能自然而然。这些方法都离不开早年中山大学人类学民族学专业的学科影响。也是因为观察到目前广州的物种视觉影像相对单薄,才逐步开启这个“课题”。

但自然类题材同样仰赖大量案头工作,甚至比之前的题材更耗费时间和心力。如此不成比例的投入和产出,是一种情怀吗?彭颖斌没认。

他只是提到小学时6年间记录下菜粉蝶(“现在都已经很少看到”)、木兰青凤蝶、玉带凤蝶、小灰蝶、某种蛺蝶(“曾经华南的白兰树上面会有不少,现在在广州几乎绝迹”,我们当时的小学自然课老师将该蛱蝶译为‘多棱角蛱蝶’。”)以及那堆标本“最后被家里扔了”的命运——全场又轻笑起来。

不过接下来的话确实就是现实本身。

“我现在想起来都觉得可惜,有些蝴蝶现在都看不太到,当年哪会想到?也许,我们在做的可能是几十年之后才看到其价值。情怀?那时候,谁知道我在哪里?只是觉得应该做,留给下一代。

“我有时候宁愿把这些动植物理解为自己的街坊邻里——当然,这可能是非常广州感的思维,这里有比较浓厚的地缘感。如果有一天你的邻里搬走了,去世了,你心里会有些触动。”

拍摄或许是一种抵抗现实的方式。

“其实拍摄湿地的这三年,从个人来说,过得相对困难。不过,拍得越多,你会发现,人类世界跟动物世界其实几乎一样,你看过了幼鸟的生存,不被饿死,不被猛禽干掉,要自己努力学技能。它们的艰难也是我们的艰难,不断挣扎求存。”

彭颖斌

纪录片拍摄题材、对象以及方法,都常常让我想起贝克莱质疑牛顿,一个无限接近于零的数字。拍摄只是无限接近于拍摄对象从而获得他(它)的角度的影像,但永远不能成为它。

纪录片的拍摄过程是很难预设场景的,比如以鸟为主题,但同时会出现鱼、昆虫等等。我们在野考时,某种程度上也是在用今天的技术、条件用实证的影像去取证教科书的“知识”。比如小白鹭捕吃蜻蜓。通过拍摄,你会明白当年的科学家是花费了大量时间观察到的——因为我们有时会看到小白鹭与蜻蜓同时在场,可小白鹭没有捕吃蜻蜓,但现在我能够拍到这样的画面以证实这种“知识”确实存在。

拍摄过程中,我们在不同的湿地搭建了5、6个野外点以便更好的观测和记录。这些野外观测点已经长满草。有时晚间拍摄时地面气温接近零度。长期拍摄,我这个看起来还算是壮汉的人,被寒气、湿气侵袭到浑身骨头疼。

拍摄湿地,你也会更明白在湿地中劳作者的体力消耗。藕塘的淤泥很黏滞,你要快速移动,人的自重加上扛着相机,整个脚要拔出来都感觉非常困难。在湿地里每移动一步也会造成腿、脚被划伤的风险,那一段时间就经常会有感染。

拍摄完总会精疲力竭。我们很少记录彼此的工作现场,但偶尔还是会有一些花絮。

比如片尾有一段毒蛇攻击我的镜头。一位看过纪录片的街坊(你们上海的朋友们叫做市民)看到毒蛇,就很激动:“哇,蛇!好久没见到了喔!”这真是现场拍摄时的难忘插曲:刚刚想拍蛇吞蟾蜍,但来不及准备了,现在它又在攻击你,你想用器材扔到它旁边,然后还指望镜头能继续运转拍到一段影像,但左思右想怕它卷走你的器材(笑)。我们毕竟不是拍摄资金庞大的BBC,而一条真实的蛇还有可能不断从下面窜过来要咬你,逼你。

彭颖斌拍摄挖藕人

在番禺某处,摄制组遇到毒蛇

我们在拍摄中使用了大量因陋就简的土方法,比如塑料瓶子。它很好用,又软,就地改装帮镜头遮风挡雨,拍完之后带离湿地——我想起了当年我们国家的科学家们硬是用算盘打的方式算出了原子弹的理论数据。有时又找到一块烂玻璃,用它来做拍摄的滑轨,有时候用捡到的树枝改造成简易的脚架。

在湿地环境中,采集影像并不容易。大家看到的小白鹭镜头,一连拍了10多窝没拍成。因为树丛里湿度太大,水面环境,让遥控摄影机的波段信号极其微弱——我们需要长时间的摄像素材,为了相机要能够持续供电,还改装充电装置,手动反复测试完之后,才能做到48-72小时的持续记录。

我们把摄像机藏在树枝间,等候母鸟、公鸟离巢,将机器安装在合适距离。但下树的时候可能不小心碰歪了机器,又或者有时候鸟可能也会擦碰摄像机上,导致虚焦,或者是预判失误,这都是经常发生的事情。这种失败,其实也很像我们拍摄的鸟类。大家在影片中会看到,有一只苍鹭用鸟喙衔一根过长的树枝,一次次都歪掉,衔不住。我们彼此都在很多次的失败中互动,他找到了一根长短合适的树枝来筑巢,我们则捕捉到了终于可以使用的大量手动模式下的镜头画面。

大部分情况下,我们的器材没办法处于平整、硬质、稳定的环境。3-4斤的相机在高重心的脚架上,在秋冬天原本就毛茸茸的野草环境中,碰到风吹草动就会一滑一晃一动,错过很多珍贵的画面。

挑剔的观众可能还会发现极短时间内的画面会有虚焦。但为什么还是要用?因为珍贵的镜头可能拍到一次,另一次就是另一个故事了。

2019年,摄制组深入广州天然红树林,蹲点拍摄多天,条件异常艰苦。带上一张“导演凳”,摄制组就可以长时间守候。

2018年初,野外观测点,地面实测温度接近0摄氏度。(照片中为彭颖斌与王平)

2019年,纪录片进入第3个年头。2018年底,《湿地的力量》制片王平正式退休后,拍摄团队有了新生力军加入。照片中左起王逸鸿(摄影)、 彭颖斌(导演/摄影)、陈佩文(制片)。

每次拍摄,我们也不能每次携带太多的“物料”:基本是一台无人机、一对电池、3-4个充电宝、一个3-4斤重的相机、10斤重的脚架(可以插在水草边,是折中的考虑)以及一些黑色或者绿色的绝缘胶布用来临时固定现场材料……拍摄时要不要使用防潮垫?要!但如果它是浅色会反光,你趴在上面,鸟类会看到,所以要选择深色的。

不过,有时候“高清”的画质还是会把我们难住。对于我们来说,有些画面是“有”与“没有”的分别,但对于把关人和部分观众就是“高清”与“非高清”的区别。

这也是由拍摄环境和设备限制所带来的。长时间拍摄鸟巢,摄像机是死位,往往需要有一个较高的机位去拍摄到尽可能多的视角。摄像机自重不低,又要挂得高,挂得稳,固定树枝又是一个难题。在摄影机、环境、有信息画面的诸多前提下,导致某些影像可能未必一定是高清。比如黑脸琵鹭的繁殖羽,在原剪辑片中使用了4-5分钟,后来就省略掉了大部分。

当然,我们希望拍到更好,做到科技创新,像BBC《蓝色星球II》做水底录音,这是我们非常期待的。不过从目前来说,几百米之外的镜头,在黑暗环境下,我们暂时还无法达成清晰影像。收音有时也会存在一点问题,我们会在纪录片中置入蹲点时候录制的声音,或者会把某些在现场听到的声音,尽可能模拟出来,通过拟音或混入现场声再进行后期合成。

当我们在一些湿地公园记录鸟类时,身边可能会有很多摄影爱好者。快速连拍的机械声会影响现场记录的声景。他们会有想要拍摄“飞版”的举动,用一些方法激起拍摄对象(鸟),于是我们只好等候鸟类再飞回来。

我们的影片目前在腾讯视频上架,希望大家多去观看!这和拍片的收益毫无关系(笑)。我也会看到弹幕飞出来说“不如BBC”时有一点感慨,因为彼此的资金、团队数量、时间上有不小的差异。不过必须要承认的是,设备情况和拍摄条件确实有待提高。不过,当我们的片子配上英文旁白,有人就告诉我这片子挺“高大上”,这又让我有点迷惑。

还是回到开头的话:纪录片其实没法预设,它不是有脚本的电影。就像2017年8月台风“天鸽”为我们的拍摄造成了一些不可再重复、不可再延续的情况。

2017年,纪录片拍摄期间遭遇14级台风“天鸽”。(彭颖斌与王平)

天鸽过境后,摄制组再次返回,彭颖斌戴着防毒面具

小白鹭雏鸟嗷嗷待哺育

死亡的鹭鸟,这是自然界的残酷选择

未能孵化出壳的水雉宝宝

我们拍到了春天小白鹭捕获到弹涂鱼,将弹涂鱼努力吐回给雏鸟……这些看起来稍微有点虚焦的镜头,对我们而言是很珍贵的。因为之后这窝幼鸟的大部分都经历了死亡,时间是无法返回的,再返回拍摄现场已面目全非。

为了更少地引起不安,我们仅适度展示这种画面,有时候只用旁白来处理(“小白鹭的尸体已经开始腐烂”)。为了做好预防措施我先戴了防毒面具,那个湿地里面气味很重,温度、湿度、气味直接冲击过来,味道大到一度让我连吃鸡肉的想法都消失了(笑)。

那些水雉宝宝也最终没有孵化出来。我们把划船划到那个地点,发现安在芡实上的水雉巢穴上,这个鸟刚刚孵化出来——一个破壳而出的嫩黄鸟喙,也许就是它正在奋力出壳,但可能台风之后涨水,就此涌入蛋壳,结束了它的生命——我们用图像,而不再作过多的阐释。

彭颖斌×刘懿(新生态工作室研究员)

刘懿:自然类纪录片近年很受欢迎。我第一次看这个片子,印象很深刻是鸟类迁徙的场景。全球8大鸟类迁徙路线(global flyway)中,有三条“东非-西亚”“中亚-印度”“东亚-澳大利西亚”经过我国。迁徙的鸟类从西伯利亚沿东海、黄海飞抵长三角、珠三角的温暖地带,补给后,再继续飞往繁殖地。湿地的力量里的这些鸟类,在夏季的上海周边区域也能看到。

另外印象深刻的是,彭导是以拍摄地域物种为出发点的,很多湿地的场景跟珠三角和大面积的城市化关联。某种意义上,是从湿地中看我们家乡的另一面,甚至是如何在城市的边缘去认识自然并重新理解家乡。本次活动的组织者《城市中国》是一本极其关注城市问题的课题型杂志,它在展映前的推文中也表达了一个观点:城市是自然的基底上生长出来的,他们是对立统一,相互关联的对象。

有一个小的问题想请教彭导:纪录片本身将不同物种剪接到一起。这个片子是在哪些地方进行选址的,彼此的关系是怎样的?

彭颖斌:人类有省界地域的行政区位划分,但动物不是根据这类概念生活,而是与洋流、气候、环境等因素有关。除了广州以外,我们还前往大连、香港、深圳、海丰等地拍摄黑脸琵鹭,甚至去到新西兰去记录皇家琵鹭,看到皇家琵鹭(Platalea regia)与黑脸琵鹭(Platalea minor)非常相似,外表仅在眼睛上方有一些不同。

珠江出海口

刘懿:国内的自然类纪录片目前是备受大家的喜欢,不过它的价值可能还没有被充分地认识。它不只是记录“美”,而是一种看不到的视角,除了故事性超越视觉性外,更重要的是背后的生态思考。

彭颖斌:我们有时候会听到一些反馈大意是“故事性好像不够强”。我想,这一方面是我们的科研力量还跟不上或不够强大。另一方面,动物不是演员。比如水雉是“一妻多夫制”,作为拍摄者,你要跟准那只“女王”,今天、明天,它要跟哪几只互动“要好”,又会出现在哪几个可能的地点?它在水面上凌波微步,我们就划着小船跟着它。拍摄时今天没下雨,明天下大雨,水一涨起来,于是你进去之后,摄影方案就要重新安排。

某种程度上,我们还希望尽可能的不要依赖旁白,不受制于“格里尔逊”模式——上个世纪纪录片导演约翰·格里尔逊(John Grierson)的那种直接用旁白或解说支配影像,让观众去接受一种科教式信息的陈述方式。

我们希望探索画面独立叙事的能力。在适当处中止,大音希声。纪录片也不是一个采集画面的“搬运式”创作,不是发现一个老饕,就请他带你上宴席、做美食,拍下这个画面而已。纪录片有大量看不见的案头工作在背后运转。

不过,我们的心态也很矛盾,既希望有更多的科学团队来记录,又担心人太多影响生境。进入湿地要靠人力划船。在船上摄像,人少时机器只收到了轻微心跳,如果人太多,3-4个人心脏一起搏动,哇,那节奏“砰砰”的画面跳到不可开交!

刘懿:你拍摄的对象之一是鸟类。鸟对人是很敏感的。在城市或边缘地带,鸟类会在一定距离内“惊飞”。惊飞距离(flight initiation distance)意思是,逃跑者允许捕食者接近的最小距离。有趣的是,它们不会在刚看到捕食者、猎者时就奔走,它们会衡量停在原地的风险和逃跑所需的能量成本。但我们在跟同行聊的时候发现,想要缩短惊飞距离,每缩短一段,都要花费大量的努力,比如伪装、信任、摄影屋。BBC制作的《荒野间谍》,就是通过这种非常规手段潜入到种群内部获得更多动物行为模式的记录。

团队在晚间全黑的环境中拍摄黑脸琵鹭,远处的红晕其实是城市灯光。

彭颖斌:如果更进一步地说,弹跳的方式比如强度、姿势可能也在传达不同讯息。

这些弹涂鱼的镜头其实是最后才拍完的。在深圳,一个有这么多水塘、水田的地方,怎么会找不到这样一片生境呢?我不死心,想拍它们求偶。好不容易在中山的洪奇沥发现了这样的地方,一个小小的水塘。第一次没拍到,它们并不始终处于求偶状态。第二次时间点对了,没想到现场还有一条疯狗(全场笑)。那是下午3-4点,刚开始没多久,那条狗可能还吵到了弹涂鱼鱼,它一边求偶,天又开始下雨,水涨起来,滩涂开始慢慢变软,设备慢慢下陷……野外的环境有很多不可预期性,再去补镜头时,就不是这个生境了。

大家不要认为“濒危”是一个漫长延续、无限延后的时态,有时候物种从有到无,在整个地球历史上的瞬间的点,可能你就在我们吃饭、工作的时候。

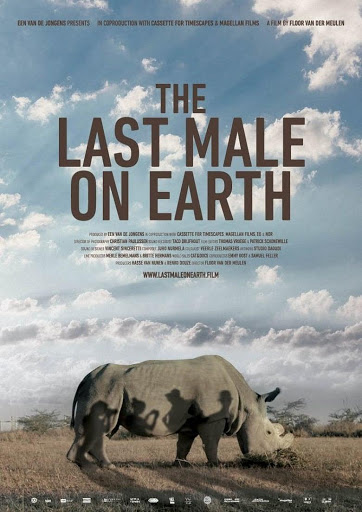

我今年看了一部纪录片The last Male on Earth,讲述了最后一只雄性北白犀牛Sudan在2018年3月19日去世,终年45岁。野生的北白犀,分布在苏丹南部与刚果北部,为了防止盗猎,肯尼亚派兵在保护区用持枪守卫保护着这头犀牛。科学家们还用北白犀的“亲戚”——南白犀做替代品进行实验。这两种白犀,不是同一种物种,科学家尝试将雄性北白犀牛的精子注射进雌性南白犀牛的卵子里,但没有人知道最后的结果是怎样,毕竟人工环境与自然环境截然不同。

国内目前没有正式放映过The last Male on Earth,但有类似题材的纪录片《最后的北白犀牛》可供了解。

观众×彭颖斌

观众1:我们看到影片中,不同的场景中,断腿反嘴鹬是否为同一只?不知道你们拍摄者在看到这样的情况时是否会提供救治或联系野生动物保护机构?

不是同一只。之前大家探讨时,主创团队提到这只反嘴鹬,讨论是否需要在纪录片中让它增强故事的饱满情绪。最终我们还是决定表达为“一只右脚折断的反脚鹬”,而不使用“这是那一只”以示区别。相信这是千百万迁徙鸟类遇到的故事,是一个普遍经验。

纪录片拍摄会面临伦理问题,但我的理解是没有专业知识支撑,不要贸然行动。我们进入到台风后全部都奄奄一息的小白鹭的现场,如何展开保护呢?或者面对这只脚上有脚环的反嘴鹬,我们没有查到环志来源,可能是民间爱鸟人士做的(也有说法是环志来自南半球)。但反嘴鹬在不停碰这个环志,我们如何确定它舒服?似乎很难一概而论。

观众2:商业纪录片、电视栏目的报道式纪录片,拍摄时都有明确目的,您的纪录片是否如此?

坦白说,如果拍这样一部纪录片,心里却急着要一个结果的话,那我就去做婚庆片,我知道他几个小时之后就结婚啦,即便是现场发生了婚变,也可以变成剧情片(全场笑)。

在拍这部片子时,“金山银山”的理论没有像今天一样为大家熟悉。当时,也处于我个人比较艰难的一个人生阶段,需要转向别的地方看一看,想一想。我看到翠鸟因为某个工地,家就没有了,拍水蛇,因为建设,它游走了,镜头也随之跟丢了,又或者看到“双雄决战夺一雌”的场面。拍得越多,你会发现,人类世界跟动物世界其实几乎一样。生存,不被饿死,不被猛禽干掉,要自己努力学技能。它们的艰难也是人类的艰难,用生的努力不断挣扎求存。

观众3:彭导最近在拍什么新的题材吗?

最近在做关于疫情的纪录片,某种角度上这仍然是人与自然和谐共生的主题。这一次是全人类都必须面对的。我与我的团队尝试记录在广州的医护人员、社区,乃至每一个人在抗疫中的生存状态。在确诊病例的密切接触者隔离酒店,医护人员省下了一件防护服给我穿,我穿上了尿片,对他们的工作进行了一天完整的记录。到了下午的时候,他们制止了我拍摄,必须让我脱下防护服吃饭。大家都在节省防护服,为什么我不能这样做呢?后来得知这些医护人员从她们驻点的那一天到离开的那一天,整整65天没有离开过酒店半步。后来,我尝试把这天的记录做成两部纪录片,片名分别暂定为《岂曰无衣》和《润物细无声》。

* 感谢无印良品Open MUJI和乐开书店对《湿地的力量》放映讲座活动的支持。本文内容为2019年12月15日乐开书店的活动发言整理。

* 参考资料:

https://rts.org.uk/article/blue-planet-ii-producers-describe-extreme-lengths-crew-went-show

https://www.bilibili.com/video/av67614739/

《城市中国》是由建设部、同济大学、清华大学、北京大学、中山大学、广州美术学院、重庆大学等学术智慧资源共同参与的一本课题性的研究杂志。从政治、人文、经济、规划、建筑、艺术、社会生态、商业形态等学科的各层面介绍当代中国在全球化权力空间背景下的发展现状,是对城市生态、经济、文化等方面发展脉络的理性呈现。我们的编辑与设计团队是在中国城市化进程中成长起来的、对该进程保持敏锐关注和深入研究的一代知识分子。团队运用上海、广州、北京、重庆四地同步编辑、统筹的采编方式,总部设立在上海。

Registration information